Archive for the ‘コラム’ Category

令和3年改正「民法のルールの見直し① 財産管理制度の見直し」(令和5年4月1日施行)

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

所有者不明土地については、調査を尽くしても土地の所有者が特定できず、又は所在が不明な場合には、土地の円滑な利用や管理が困難です。

また、所有者不明土地問題を契機に、現行民法の規律が現代の社会経済情勢にそぐわないことが顕在化してきました。

そこで、民法のルールについて、以下のような見直しがなされました。

1 財産管理制度の見直し

(1)土地・建物に特化した財産管理制度の創設

所有者不明土地・建物や、管理不全状態にある土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣に悪影響を発生させたりするなどして問題となりますが、これまで、その管理に適した財産管理制度がなく、管理が非効率になりがちでした。

そこで、土地・建物の効率的な管理を実現するために、所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていなかったりする土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。

ア 所有者不明土地・建物管理制度

現行法での問題点

現行の財産管理制度(不在者財産管理人・相続財産管理人等)は、対象者の財産全般を管理する「人単位」の仕組みとなっています。

そのため、土地・建物以外の財産を調査して管理しなければならず、管理期間も長期化しがちでした。また、予納金の高額化で申立人にも負担が大きいものとなっていました。さらに、土地・建物の共有者のうち複数名が所在不明者であるときは、不明者ごとに管理人を選任する必要があり、更にコストがかさむこととなっていました。

また、所有者を全く特定できない土地・建物については、既存の財産管理制度を利用することができませんでした。

改正法

1 制度の概要

特定の土地・建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度が創設され(新民法264条の2〜264の8)、土地・建物の効率的かつ適切な管理を実現できるようになりました。

他の財産の調査・管理が不要であり、管理期間も短縮化する結果、予納金の負担も軽減されます。

また、所有者が特定できないケースについても対応が可能になり、複数の共有者が不明となっているときは、不明共有持分の総体について一人の管理人を選任することが可能になります。

2 管理の対象となる財産

管理命令の効力は、所有者不明土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及びますが、その他の財産には及びません(新民法264条の2第2項、264の8第2項)。

※ 所有者不明土地上に所有者不明建物があるケースで、土地・建物両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し立てる必要があります。土地・建物の管理人を同一の者とすることも可能ですが、土地・建物の所有者が異なるケース等では利益相反の可能性を考慮して慎重に判断することとなります。

3 申立権者

所有者不明土地・建物の管理について利害関係を有する利害関係人が申立権者となります(新民法264条の2第1項、264の8第1項)。利害関係人に当たり得る者の例としては、公共事業の実施者など不動産の利用・取得を希望する者、共有地における不明共有者以外の共有者などです。

※ 地方公共団体の長等には所有者不明土地管理命令・所有者不明建物管理命令の申立権の特例があります(令和4年改正所有者不明土地特措法42条2項・5項)。

4 発令要件等

- 調査を尽くしても所有者又はその所在を知ることができないこと

- 管理状況等に照らし管理人による管理の必要性があること

【所有者の調査方法の例】

・登記名義人が自然人である場合 登記簿、住民票上の住所、戸籍等を調査。

・登記名義人が法人である場合 法人登記簿上の主たる事務所の存否のほか、代表者の法人登記簿上・住民票上の住所等を調査。

・所有者が法人でない社団である場合 代表者及び構成員の住民票上の住所等を調査。

※ 事案に応じて現地調査が求められる。

※ 処分の是非等の法的判断が必要となるケース(売却代金額の相当性の判断や、数人の者の共有持分を対象として管理命令が発せられ、誠実公平義務の履行が問題となるケースを含む。)では弁護士・司法書士を、境界の確認等が必要となるケースでは土地家屋調査士を管理人として選任することが考えられます。

※ 区分所有建物については、所有者不明建物管理制度は適用されません(新区分所有法6条4項)。

5 管理人の権限・義務等

- 対象財産の管理処分権は管理人に専属し、所有者不明土地・建物等に関する訴訟(例:不法占拠者に対する明渡請求訴訟)においても、管理人が原告又は被告となります(新民法264条の4、264条の8第5項)。

- 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、対象財産の処分(売却、建物の取壊しなど)をすることも可能です(新民法264条の3第2項、264条の8第5項)。売却の際には、管理人は、借地関係等の利用状況や売買の相手方を慎重に調査することが重要とされています。

※ 不明相続人の遺産共有持分について選任された管理人は、遺産分割をする権限はありませんが、遺産共有持分に係る権限の範囲内での管理行為や、持分の処分が可能です。 - 管理人は、所有者に対して善管注意義務を負います。また、数人の共有者の共有持分に係る管理人は、その対象となる共有者全員のために誠実公平義務を負います(新民法264条の5、264条の8第5項)。

- 管理人は、所有者不明土地等(予納金を含む) から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受けます(費用・報酬は所有者の負担となります) (新民法264条の7第1項・2項)。

- 土地・建物の売却等により金銭が生じたときは、管理人は、供託をし、その旨を公告します(新非訟法90条8項・16項)。

6 手続きの流れ

① 申立て・証拠提出

- 不動産所在地の地方裁判所が管轄

- 利害関係人が申立て

- 管理費用の確保のため基本的に予納金の納付が必要

② 異議届出期間の公告

- 1か月以上の異議届出期間等を定めて、公告

③ 管理命令の発令・管理人の選任

- 一部の共有者が不明であるときは、その持分を対象として発令

- 管理人としてふさわしい者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士等)を事案に応じて選任

- 管理命令の嘱託登記により選任の事実を公示

④ 管理人による管理

⑤ 職務の終了(管理命令の取消し)

- 売却代金は管理人が供託・公告

- 管理すべき財産がなくなるなど管理の継続が相当でなくなったときは、管理命令を取消し

- 管理命令の登記を抹消

イ 管理不全土地・建物管理制度

現行法での問題点

所有者による管理が適切に行われず、荒廃・老朽化等によって危険を生じさせる管理不全状態にある土地・建物は、近隣に悪影響を与えることがあります。このような土地・建物は、所有者の所在が判明している場合でも問題となります。

現行法では、危険な管理不全土地・建物については、物権的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権等の権利に基づき、訴えを提起して判決を得、強制執行をすることによって対応してきました。

しかし、管理不全状態にある不動産の所有者に代わって管理を行う者を選任する仕組みは存在しないため、管理不全土地・建物について継続的な管理を行うことができず、また実際の状態を踏まえて適切な管理措置を講ずることが困難となっていました。

改正法

1 制度の概要

管理不全土地・建物について、裁判所が、利害関係人の請求により、管理人による管理を命ずる処分を可能とする管理不全土地・建物管理制度が創設され(新民法264条の9〜264条の14)、管理人を通じて適切な管理を行い、管理不全状態を解消することが可能になりました。

2 管理の対象となる財産

管理命令の効力は、管理不全土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及びますが、その他の財産には及びません。

【管理不全土地・建物の例】

・ひび割れ・破損が生じている擁壁を土地所有者が放置しており、隣地に倒壊するおそれがあるケース

・ゴミが不法投棄された土地を所有者が放置しており、臭気や害虫発生による健康被害を生じているケース

※ 管理不全土地上に管理不全建物があるケースで、土地・建物両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し立てる必要があります。

3 申立権者

管理不全土地・建物の管理についての利害関係を有する利害関係人が申立権者となります。利害関係の有無は、個別の事案に応じて裁判所が判断しますが、利害関係人に当たり得る者の例としては、倒壊のおそれが生じている隣地所有者、被害を受けている者などです。

※ 市町村長には管理不全土地管理命令・管理不全建物管理命令の申立権の特例があります(令和4年改正所有者不明土地特措法42条3項〜5項)。

4 発令要件等

- 所有者による土地又は建物の管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され、又はそのおそれがあること

- 土地・ 建物の管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性があること

※ 所有者が発令に反対していても、法律上は発令可能です。もっとも、所有者がそこに居住しており、管理行為を妨害することが予想されるなど、管理人による実効的管理が期待できないときは、管理命令ではなく、従来どおり訴訟(物権的請求権の行使等)によって対応することが適切とされます。

※ 区分所有建物については、管理不全建物管理制度は適用されません(新区分所有法6条4項)。

5 管理人の権限・義務等

- 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得ることにより、これを超える行為をすることも可能です。管理人が行う管理行為の例としては、ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事、ゴミの撤去、害虫の駆除などです。

- 土地・建物の処分(売却、建物の取壊し等)をするには、その所有者の同意も必要となります(新民法264条の10第3項、264の14第4項)。

※ 動産の処分については所有者の同意は不要です。 - 管理処分権は管理人に専属しません。管理不全土地・建物等に関する訴訟においても、所有者自身が原告又は被告となります。

- 管理人は、所有者に対して善管注意義務を負います。また、管理命令が共有の土地・建物について発せられたときは、共有者全員のために誠実公平義務を負います(新民法264条の11、264条の14第4項)。

- 管理人は、管理不全土地等(予納金を含む)から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受けます(管理費用・報酬は、所有者の負担となります)(新民法264条の13第1項・2項、264条の14第4項)。

- 金銭が生じたときは、管理人は、供託をし、その旨を公告します(新非訟法91条5項、10項)。

6 手続きの流れ

① 申立て・証拠提出

- 不動産所在地の地方裁判所が管轄

- 利害関係人が申立て

- 管理費用の確保のため基本的に予納金の納付が必要

② 所有者の陳述の聴取

- 原則として、所有者の陳述聴取が必要

- ただし、これにより申立ての目的を達することができない事情があるとき(例:緊急に修繕措 置を施す必要があるケース)は不要

③ 管理命令の発令・管理人の選任

- 管理命令は、所有者に告知され、所有者等の利害関係人は即時抗告可(非訟法56条1項、91条8項1号、 91条10項)

- 共有の土地・建物であっても、共有持分単位ではなく、土地・建物を対象として発令

- 管理人として、弁護士、司法書士等のふさわしい者を事案に応じて選任

※ 管理命令についての登記はされない

④ 管理人による管理

⑤ 職務の終了(管理命令の取消し)

- 売却代金は必要に応じて管理人が供託・公告

- 管理不全状態が解消するなど、 管理の継続が相当でなくなったときは、管理命令を取消し

ウ 財産管理制度の相互関係

土地の所有者の所在が不明である場合には、不在者財産管理制度等の既存の財産管理制度と、新たに設けた所有者不明土地管理制度の要件をいずれも満たし得ます。さらに、加えて、土地が管理不全状態にもあるときは、管理不全土地管理制度の要件をも満たすことになります。

どの財産管理制度を利用するかは、手続の目的、対象となる財産の状況や、管理人の権限等の違いを踏まえ、個別事案に応じて、適切な制度を申立人自身で適宜選択することが想定されています。(※1)

| 管理の対象 |

管理命令に関する裁判所の手続 |

管理人の権限等 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

管轄 |

公告 |

所有者の陳述聴取 |

管理命令の登記の嘱託 |

権限の |

土地の処分を する場合 |

遺産分割への参加の可否 |

||

|

不在者財産管理制度 |

不在者の財産全般 |

不在者の従来の住所地・居住地の家庭裁判所 |

― |

― |

― |

― |

裁判所の許可 |

○ |

|

所有者不明土地管理制度 |

個々の所有者不明土地(土地にある 動産を含む。) |

土地の所在地の地方裁判所 |

○ |

― |

○ |

○ |

裁判所の許可 |

× |

|

管理不全土地管理制度 |

個々の管理不全土地(土地にある動産を含む。) |

土地の所在地の地方裁判所 |

― |

○(※2) |

― |

― |

所有者の同意 +裁判所の許可 |

× |

(※1)表題部所有者不明土地については、法務局による探索の結果、表題部所有者として登記すべき者がない旨の登記がされる前であれば、所有者不明土地管理制度を利用することになり、その旨の登記がされた後であれば、表題部所有者不明土地法に基づく管理制度によって対応することとなります(新表題部所 有者不明土地法32条1項)。

(※2)管理不全土地管理命令の手続においては、原則として所有者の陳述聴取が必要ですが、これにより申立ての目的を達することができない事情があるときは不要とされています(新非訟法91条3項1号)。

(2)既存の財産管理制度の見直し

ア 相続人不存在の相続財産の清算手続の見直し

現行法の問題点

現行法では、相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の清算手続において、①相続財産管理人の選任の公告、②相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告、③相続人捜索の公告を、順に行うこととしていますが、それぞれの公告手続を同時にすることができない結果、権利関係の確定に最低でも10か月間を要します。これにより、相続財産の清算に要する期間が長期化し、必要以上に手続が重くなっていました。

改正法

① 制度の概要

選任の公告と相続人捜索の公告を統合して一つの公告で同時に行うとともに、これと並行して、相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告を行うことが可能になりました(新民法952条2項、957条1項)。これにより、権利関係の確定に最低必要な期間を合計6か月へと短縮できます。

あわせて、その職務の内容に照らして、相続人のあることが明らかでない場合における「相続財産の管理人」の名称が「相続財産の清算人」に改正されました。

② 経過措置

新法・旧法のいずれが適用されるかは、選任時が基準となります。

施行日(令和5年4月1日)前に現民法952条1項により相続財産管理人の選任がされた場合には、公告手続等は、なお従前の例によることとなります(附則4条4項)。

イ 財産管理制度に関するその他の見直し

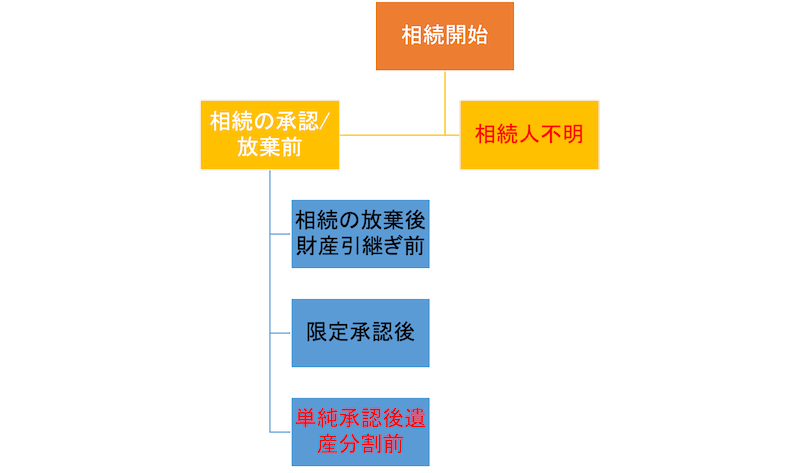

相続財産の保存のための相続財産管理制度の見直し

現行法は、相続財産が相続人によって管理されないケースに対応するために、家庭裁判所が、相続財産の管理人を選任するなど相続財産の保存に必要な処分をすることができる仕組みを相続の段階ごとに設けています。

- 相続人が相続の承認又は放棄をするまで(現民法918条2項)

- 限定承認がされた後(現民法926条2項)

- 相続の放棄後次順位者への引継ぎ前(現民法940条2項)

もっとも、共同相続人による遺産共有状態であるケースや、相続人のあることが明らかでないケースについては規定がなく、相続財産の保存に必要な処分ができませんでした。

そこで、相続が開始すれば、相続の段階にかかわらず、いつでも、家庭裁判所は、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分をすることができるとの包括的な制度に改正されました(新民法897条の2)。

【黒字:現行法でも可能 赤字:改正法により可能に】

相続の放棄をした者の管理義務の明確化

現行法上、相続の放棄をした者は、相続財産の管理を継続しなければならないとされています(現民法940条1項)。

もっとも、管理継続義務の発生要件や内容が明らかでないた め、相続の放棄をしたのに過剰な負担を強いられるケースもありました。

そこで、相続の放棄の時に現に占有している相続財産につき、相続人(法定相続人全員が放棄した場合は、相続財産の清算人)に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存しなければならないことが明記されました(新民法940条1項)。

不在者の財産の管理の合理化

不在者財産管理人による管理、処分等により金銭が生じた場合に、職務を終了できず、管理が長期化していました。

そこで、不在者財産管理人による供託の規律が新設され(新家事法146条の2)、供託をしたときは公告が必要となりました。これにより、適時に職務を終了させることが可能になりました。

※ 相続財産の保存に必要な処分により選任された相続財産管理人についても、同様に、供託の規律が新設されました。

令和3年改正「相続土地国庫帰属制度の創設」(令和5年4月27日施行)

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

制度創設の背景

都市部への人口移動や人口の減少・高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下するなどし、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招き、相続された土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われています。

土地問題に関する国民の意識調査(平成30年度版土地白書)では、土地所有に対する負担感に関し、「負担を感じたことがある」又は「感じると思う」との回答が約42%でした。また、令和2年法務省調査では、土地を所有する世帯のうち、「土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する」世帯は、 約20%でした。

そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を抑制するため、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

申請者

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により、土地の所有権又は共有持分を取得した者等です。

・単独所有の土地 → 相続等により土地の全部又は一部を取得した者

・共有に属する土地 → 相続等により土地の共有持分の全部又は一部を取得した共有者

ただし、土地の共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した者と共同して行うときに限り、国庫帰属の承認申請可

制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象になりません。

また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。

申請要件

管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、「通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地」に該当しないことが国庫帰属の要件として求められており、法令で具体的に類型化されています。

却下要件(その事由があれば直ちに通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要すると扱われるもの)

承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。

- 建物の存する土地

- 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

- 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

- 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

→ これらのいずれかに該当する場合には、法務大臣は、承認申請を却下しなければならない。

不承認要件(費用・労力の過分性について個別の判断を要するもの)

法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。

- 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

- 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

→ これらのいずれかに該当する場合には、法務大臣は、不承認処分をする。

※ 却下、不承認処分のいずれについても、行政不服審査・行政事件訴訟で不服申立てが可能。

費用

申請時に審査手数料を納付するほか、要件審査を経て法務大臣の承認を受けた者は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費 相当額の負担金(地目、面積、周辺環境等の実情に応じて対応すべく、詳細は政令で規定されます。)を納付します。

(参考)

現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野が約20万円、市街地の宅地(200m²)が約80万円となります。

管理・処分

国庫に帰属した土地は、(赤字)普通財産として、国が管理・処分(赤字)する。

- 主に農用地として利用されている土地

- 主に森林として利用されている土地

→ 農林水産大臣が管理・処分

- それ以外の土地

→ 財務大臣が管理・処分

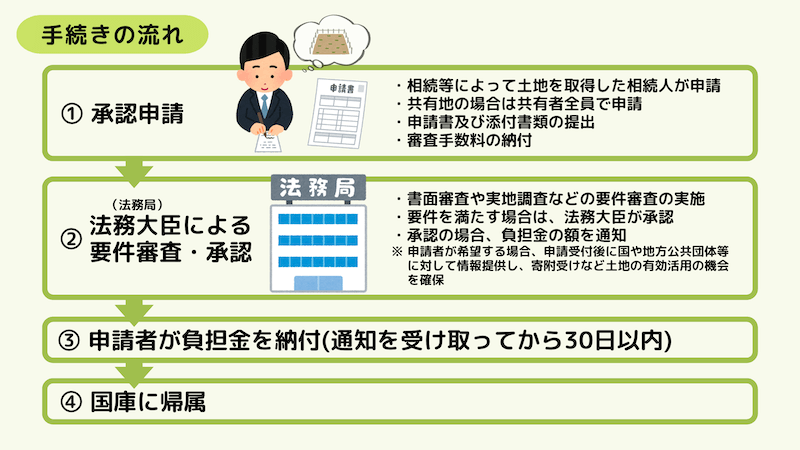

手続きの流れ

① 承認申請

・相続等によって土地を取得した相続人が申請

・共有地の場合は共有者全員で申請

・申請書及び添付書類の提出

・審査手数料の納付

② 法務大臣(法務局)による要件審査・承認

・書面審査や実地調査などの要件審査の実施

・要件を満たす場合は、法務大臣が承認

・承認の場合、負担金の額を通知

※申請者が希望する場合、申請受付後に、国や地方公共団体等に対して情報提供し、寄附受けなど土地の有効活用の機会を確保

③ 申請者が負担金を納付(通知を受け取ってから30日以内)

④ 国庫に帰属

【コラム】死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とはを解説したコラムを公開いたしました。

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自己の死後の事務を生前に依頼する契約をいいます。

一例を挙げれば、葬祭関係、行政機関(市役所等)への届出、病院代等の精算、ご自宅の片付けなどを第三者に依頼することです。

これらの事務は、一般的には相続人や祭祀承継者によって行われますが、必ずしも故人の意思に沿った形で葬祭等が行われないこともあり得ます。

死後事務委任契約は、生前のご本人の意向を尊重し、懸念を払拭するための方策として締結される契約になります。

令和3年改正「不動産登記制度の見直し」

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

相続登記の申請の義務化【令和6年4月1日施行】

なぜ相続登記の申請を義務化?

相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、 その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。

そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。

相続登記の申請義務についてのルール

ア 基本的なルール

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされます。

なお、「被相続人の死亡を知った日」からではないため、相続人が不動産を取得したことを知らなければ、3年の期間は開始しません。

イ 遺産分割が成立した時の追加的なルール

遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされます。

ケース別にルールの内容を整理すると……

【相続人がすべき登記申請の内容】

○ 3年以内に遺産分割が成立しなかったケース

- まずは、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。

- その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。

- その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない。

○ 3年以内に遺産分割が成立したケース

- 3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、これを行えば足りる。

- それが難しい場合等においては、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を 行った上で、遺産分割成立日(死亡日ではない)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。

○ 遺言書があったケース

- 遺言(特定財産承継遺言又は遺贈)によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記の申請(相続人申告登記の申告でも可)を行う。

【相続人の一部の者が相続放棄をした場合】

その者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる (他の相続人は、その者を除いた上で算定される法定相続分に応じて権利を取得することになる)。

→ 他の相続人は、当該相続放棄を知った日から3年以内に相続放棄後の割合による相続登記の申請義務を負う。

ウ 罰則

ア・イともに、正当な理由がないのに義務に違反して申請を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

過料とは、法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として科せられる行政上の秩序罰(罰金のような刑事罰とは異なるもの)です。国が科する過料については、基本的に裁判所における過料の手続を経ることとなり、裁判所は法務局からの通知で事実を把握します。

個別事情を丁寧に酌む運用を行うため、「正当な理由」の具体的な類型については、通達等であらかじめ明確化する予定とされていますが、以下のような場合には「正当な理由」があると考えられます。

【「正当な理由」があると考えられる例】

- ①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

- ②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

- ③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

また、過料を科する際の具体的な手続についても、事前に義務の履行を催告することとするなど、公平性を確保する観点から、省令等に明確に規定する予定とされており、履行期間経過後でも催告に応じて登記申請がされれば、法務局から裁判所に過料通知はしないこととされるようです。

エ 経過措置

施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。

申請義務の履行期間については、施行前から開始しないように配慮されます。

具体的には、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)が開始します。

相続人申告登記【令和6年4月1日施行】

相続登記の申請は大変

相続発生後は、遺産分割がなければ全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得 (共有)した状態となります。

現行不動産登記法(以下、「現行法」といいます。)の下でも、この共有状態をそのまま登記に反映する方法(法定相続分での相続登記)がありますが、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が必要であるため、 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等の書類の収集が必要であり、登記申請に当たっての手続的な負担が大きいものでした。

そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられます。

相続人申告登記

①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を、申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります)。

申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。これにより、登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。

相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申出をすることが可能です(他の相続人の分も含めた代理申出も可能です。)。

また、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要となります。添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りますので、資料収集の負担が軽減されることとなります。

なお、相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものといえます。

所有不動産記録証明制度【令和8年4月までに施行】

現状の問題点

現行法の下では、登記記録は、土地や建物ごとに作成されており(物的編成主義)、全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを網羅的に抽出し、その結果を公開する仕組みは存在しません。

その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかについて相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されています。

所有不動産記録証明制度

相続登記の申請の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに、登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人(※)として記録されている不動産(そのような不動産がない場合には、その旨。以下同じ。)を一覧的にリスト化し、証明する制度が新設されます。

(※)条文上は「これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。」とされており、将来的には、表題部所有者への拡大も検討予定とされています。

【所有不動産記録証明書の交付が可能な者の範囲】

ある特定の者が登記名義人となっている不動産を一覧的に把握するニーズは、より広く生存中の自然人のほか法人についても認められるとの指摘がされていることから、これらの者についても所有不動産記録証明制度の対象としつつ、プライバシー等に配慮して請求範囲を次のとおり限定することとしている。

- 何人も、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について本証明書の交付請求が可能

- 相続人その他の一般承継人は、被相続人その他の被承継人に係る本証明書について交付請求可能

* 証明書の交付請求先となる登記所については法務大臣が指定する予定であり、手数料の額等については政令等で定める予定とされています。

所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示【令和8年4月までに施行】

現状の問題点

現行法の下では、特定の不動産の所有権の登記名義人が死亡しても、一般に、申請に基づいて相続登記等がされない限り、当該登記名義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されないため、登記記録から所有権の登記名義人の死亡の有無を確認することができません。

もっとも、民間事業や公共事業の計画段階等においては、死亡の有無の確認が可能になれば、所有者の特定やその後の交渉に手間やコストを要する土地や地域を避けることが可能になり、事業用地の選定がより円滑になることから、所有権の登記名義人の死亡情報をできるだけ登記に反映させるべきであるとの指摘がされています。

死亡情報についての符号の表示

所有権の登記名義人の相続に関する不動産登記情報の更新を図る方策の一つとして、登記官が他の公的機関 (住基ネットなど)から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符号によって表示する制度が新設されます。これにより、登記を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認することが可能となります。

なお、符号の表示を広く実施していく観点から、住基ネット以外の情報源(固定資産課税台帳等)からも死亡情報の把握の端緒となる情報を取得する予定とされています。

住所等の変更登記の申請の義務化【令和8年4月までに施行】

なぜ住所等の変更登記の申請を義務化?

登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、①これまで住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されています。都市部では、住所変更登記等の未了が所有者不明土地の主な原因となっているとの調査結果もあります。

そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。

住所等の変更登記の申請義務についてのルール

ア ルール

登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされます。

イ 罰則

正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。なお、相続登記と同様に、「正当な理由」の具体的な類型については通達等で明確化し、過料を科す具体的な手続についても省令等に明確に規定する予定とされています。

ウ 経過措置

施行日前に住所等変更が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。

申請義務の履行期間については、施行前から開始しないように配慮されます。

具体的には、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(2年間)が開始します。

他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記【令和8年4月までに施行】

申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、手続の簡素化・合理 化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権的に変更登記をする新たな方策も導入されます。

ただし、自然人(個人)の場合には、住基ネットからの情報取得に必要な検索 用情報(生年月日など)を提供する必要があります。また、変更登記がされるのは、本人の了解があるときに限られます。

自然人の場合

※住民基本台帳制度の趣旨等を踏まえ、本人による「申出」があるときに限定される。

- ➊ 所有権の登記名義人から、あらかじめ、その氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」を提供する。

- ❷ 検索用情報等を検索キーとして、法務局側で定期的に住基ネットに照会をして、所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得することにより、住所等の変更の有無を確認する。

- ❸ 住所等の変更があったときは、法務局側から所有権の登記名義人に対し、住所等の変更登記をすることについて確認を行い、その了解(「申出」と扱う)を得たときに、登記官が職権的に変更の登記をする。

→ 登記申請義務は履行済みとなる。

法人の場合

- ➊ 法務省内のシステム間連携により、法人の住所等に変更が生じたときは、商業・法人登記のシステムから不動産登記のシステムにその変更情報を通知することにより、住所等の変更があったことを把握する。

※改正法では、所有権の登記名義人が法人であるときは、その会社法人等番号を登記事項とすることとされており、この情報連携においても会社法人等番号の利用が想定されている。 - ❷ 取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更の登記をする。

→ 登記申請義務は履行済みとなる。

外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記【令和6年4月1日施行】

現状の問題点

近時、国際化の進展の下で、海外在留邦人の増加や海外投資家による我が国への不動産投資の増加により、 不動産の所有者が国内に住所を有しないケースが増加しつつあります。

こうしたケースにおける所有者へのアクセスは、基本的に登記記録上の氏名・住所を手掛かりとするほかないのですが、 我が国のように住所の公示制度が高度に整備された国は少ないことなどから、その所在の把握や連絡を取ることに困難を伴うことが少なくないとの指摘がされています。

そこで、所有権の登記名義人が外国居住者である場合については、住基ネット等との連携によっても住所等の変更情報を取得することができないため、円滑に連絡をとるための特別な仕組みが必要です。

外国に居住する所有権の登記名義人の国内連絡先の登記

所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先が登記事項とされます。具体的には、国内における連絡先となった者の氏名・住所等を登記することとなります。

国内連絡先となる者については、自然人でも法人でも可能とされています(不動産関連業者・司法書士等が給源となることが期待されています。)。

なお、この制度が定着するまでの間は、連絡先がない旨の登記も許容する予定とされています。

DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例 【令和6年4月1日施行】

現状の問題点

現行法上は、登記事項証明書等の交付請求により、誰でも登記名義人等の氏名・住所を知ることが可能です。

第三者に住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれのあるDV被害者等については、実務の運用により、前住所を住所として登記をすることも認めたり、住所の閲覧を特別に制限したりする取扱いなどがされています。

DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例

DV被害者等についても相続登記や住所変更登記等の申請義務化の対象となることに伴い、現在の取扱いについて必要な見直しをした上で、DV被害者等の保護のための措置が法制化されます。

DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際には、現住所に代わる事項を記載する制度が設けられました(本人からの申出が必要です)。

現住所に代わる事項としては、委任を受けた弁護士等の事務所や支援団体等の住所、法務局の住所などが想定されています。

形骸化した登記の抹消手続の簡略化【令和5年4月1日施行】

所有権以外の権利

ア 現状の問題点

所有権以外の権利についても、例えば、登記された存続期間が満了している地上権等の権利や、買戻しの期間が経過している買戻しの特約など、既にその権利が実体的には消滅しているにもかかわらず、その登記が抹消されることなく放置され、権利者(登記義務者)が不明となったり、実体を失ってその抹消に手間やコストを要したりするケースが少なからず存在するとの指摘があります。

また、現行法には登記義務者の所在が不明である場合における登記の抹消についての特例があるものの、手続的な負担が重いなどの理由で活用がされていない実情があります。

そこで、より簡便に、所有権以外の権利に関する登記の抹消を可能とする仕組みが必要です。

イ 形骸化した登記の抹消手続の簡略化

①買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、実体法上その期間が延長されている余地がないことを踏まえ、登記権利者(売買契約の買主)単独での当該登記の抹消が可能となります。

※ 登記された買戻しの期間が10年より短い場合で、その期間を満了したときは、 ②の方法によることが可能です。

②登記された存続期間が既に満了している地上権等の権利に関する登記について、現行法所定の調査よりも負担の少ない調査方法により権利者(登記義務者)の所在が判明しないときは、 登記権利者単独での当該登記の抹消が可能となります。

担保権

ア 現状の問題点

被担保債権が弁済等により消滅しても担保権の登記が抹消されず、登記がされてから長い年月を経た担保権の登記が残存していることがあり、これがあると不動産の円滑な取引を阻害する要因となります。

また、現行法には、登記義務者の所在が知れないため共同して登記の抹消を申請することができない場合 において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときにおける登記の抹消についての特例があるものの、登記義務者である法人の「所在が知れない」と認められる場合が限定されている上、貨幣価値が大きく変動しない現代においては供託要件を満たすことが困難な例が生ずることが予想されます。

そこで、より簡便に、一定の要件の下で担保権に関する登記の抹消を可能とする仕組みが必要です。

イ 形骸化した登記の抹消手続の簡略化

解散した法人の担保権(先取特権等)に関する登記について清算人の所在が判明しないために抹消の申請をすることができない場合において、法人の解散後30年が経過し、かつ、被担保債権の弁済期から30年を経過したときは、供託等をしなくとも、登記権利者(土地所有者)が単独でその登記の抹消を申請することができます。

登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し【令和5年4月1日施行】

現状の問題点

現行法上、土地所在図等の図面以外の登記簿の附属書類については、請求人が「利害関係」を有する部分に限って閲覧可能とされていますが、この 「利害関係」が具体的にどのような範囲のものを指すのかは必ずしも明確ではありません。

また、近時においては、プライバシーへの配慮の要請が強まり、登記簿の附属書類に含まれる個々の書類の性質・内容ごとに閲覧の可否をそれぞれ検討すべきものが増えています。

登記簿の附属書類の閲覧の基準を合理化

「利害関係」との要件が「正当な理由」に変更され、閲覧の対象となる文書の性質ごとに閲覧の可否を検討・判断することとなります。

「正当な理由」の内容は通達等で明確化することが予定されていますが、例えば

- ①過去に行われた分筆の登記の際の隣地との筆界等の確認の方法等について確認しようとするケース

- ②不動産を購入しようとしている者が登記名義人から承諾を得た上で、過去の所有権の移転の経緯等について確認しようとするケース

などが想定されています。

また、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類については、当然に閲覧可能とされます。

弁護士法人 長瀬総合法律事務所の所属弁護士

平成30年改正「特別の寄与の制度の創設」(令和元年7月1日施行)

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

平成30年改正「特別の寄与の制度の創設」(令和元年7月1日施行)

Point!

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。

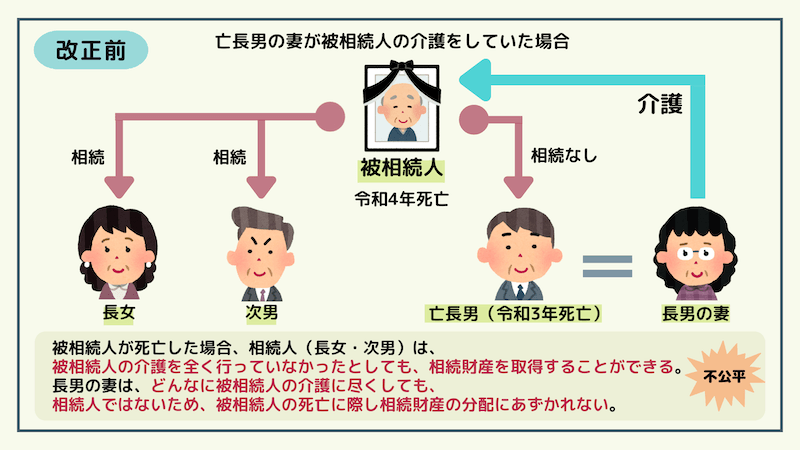

<改正前>

相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができませんでした。

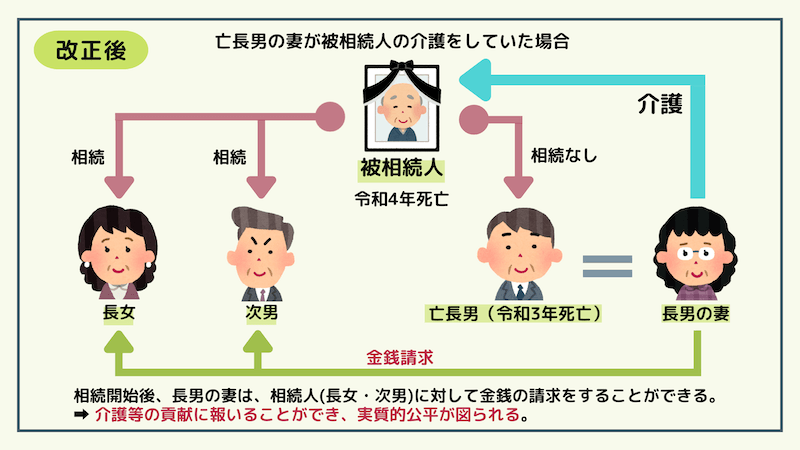

<改正後>

遺産分割の手続が過度に複雑にならないよう、遺産分割は、改正前と同様、相続人(長女・次男)だけで行うこととしつつ、特別の寄与をした者から相続人に対する金銭請求を認めることとしました。

特別の寄与とは

相続法では、寄与分は、相続人にのみ認められています(民法904条の2)。そのため、例えば相続人の配偶者が無償で被相続人の療養看護に努めたような場合であっても、寄与分制度の評価対象とはならず、相続人に対して何らかの請求をすることは難しい状況にありました(もっとも、相続人の配偶者による寄与を相続人自身の寄与とみなして相続人が遺産分割手続の中で寄与分請求をするというやり方はあります。)。

そこで、改正法では、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策が規定されました。

民法第1050条

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。

3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

(1)被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(以下、「特別寄与者」といいます。)は、相続が開始した後、各相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下、「特別寄与料」といいます。)を請求することができます。

(2)請求が認められるための要件は、

- ① 被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者及び廃除された者を除く)であること

- ② ①の者が被相続人に対して療養看護その他の労務の提供をしたこと

- ③ ②により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと

- ④ ②が無償であることです。

ここで、③の「特別の寄与」とは、寄与分のように、被相続人と相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超えるものであるとは解されておらず、貢献が一定の程度を超えることを要求する趣旨と解されています。

また、④の無償性については、寄与分と同様、寄与をした対価をもらっている場合には、改めて寄与料を請求するのは二重に利得することになりますから、当然認められないことを確認したものです(労務の対価といえない、お小遣い程度のものをもらっていた場合にも認められる可能性があります。)。

(3)特別寄与料について、当事者間で協議が調わないとき、または協議することができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときまでに請求する必要があります(これらはいずれも除斥期間と解されています。)。

(4)家庭裁判所に上記請求がなされた場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

特別寄与料で最も典型的な療養看護型については、「職業看護人(付添人)を雇った場合の費用」を参考にし、以下のように算定するものと考えられます。

付添人の日当額療養看護の日数 × 裁量割合

なお、ここでいう「付添人」というのは、職業として看護等の業務を行っている方のことをいいます。

裁量割合については、家庭裁判所の判断になりますが、職業人ではなく親族であることから、0.5〜0.7の割合にすることが多いといわれています。

(5)特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。これは、寄与分と同様に、特別寄与料の上限が定められたものです。

なお、一切の事情を考慮した際に特別寄与料と遺産が同額になるような場合は少ないものと思われます。

(6)特別寄与料の負担割合については、法定相続分で負担することになります。

上記のとおり、特別寄与料の額については、遺産から遺贈の額を控除した額を超えて算定されないという制限はあるのですが、個別の相続人が遺産分割で取得した額を超える特別寄与料を請求される可能性はあります。

弁護士法人 長瀬総合法律事務所の所属弁護士

平成30年改正「遺留分制度の見直し」(令和元年7月1日施行)

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

Point!

(1)遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

(2)遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

<改正前>

① 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生じます。そのような共有状態が、事業承継の支障となっているという指摘がありました。

② 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を基準に決まるため、通常は、分母・分子とも極めて大きな数字となります。 そのため、持分権の処分に支障が出るおそれがありました。

概要

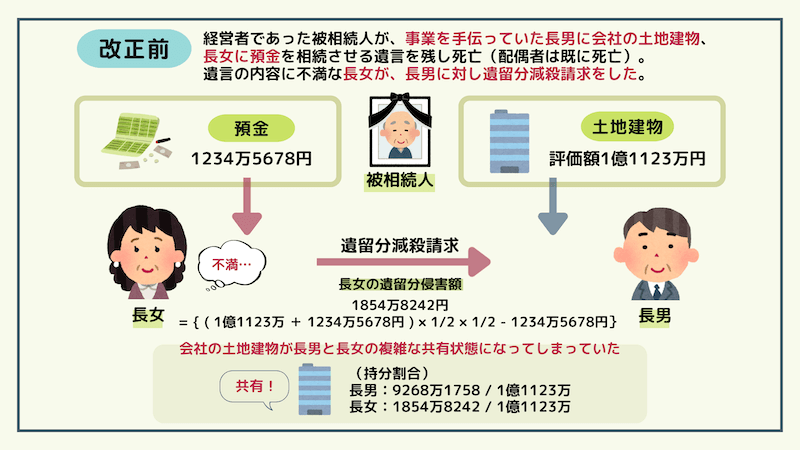

経営者であった被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物(評価額1億1123万円)を、長女に預金1234万5678円を相続させる旨の遺言をし、死亡 (配偶者は既に死亡)。遺言の内容に不満な長女が長男に対し、遺留分減殺請求をした。

長女の遺留分侵害額

1854万8242円={(1億1123万円+1234万5678円)×1/2×1/2-1234万5678円}

会社の土地建物が長男と長女の複雑な共有状態になってしまっていた。

(持分割合)

長男:9268万1758 / 1億1123万

長女:1854万8242 / 1億1123万

<改正後>

① 遺留分侵害額請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができるようになりました。

② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるようになりました。

遺留分侵害額請求によって生ずる権利は金銭債権となります。

上記事例では、長女は長男に対し1854万8242円請求することができます。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。

遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)であり、その遺留分率は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。

今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになりました。

なお、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知った時から1年間行使しない時は時効により、相続開始の時から10年間を経過した時は除斥期間により、それぞれ消滅しますので、注意が必要です。

改正点①:遺留分減殺請求権の金銭債権化

(1)遺留分に関する権利の行使によって、遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭債権を取得します。今回の改正では、遺留分減殺請求という名前を改め、「遺留分侵害額請求」となりました。

(2)受遺者又は受贈者は、遺贈または贈与の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合には、当該目的の価額から当該相続人の遺留分額を控除した額)を限度として、以下のルールで遺留分侵害額を負担します。

- ア 受遺者と受贈者がいるときは、受遺者が先に負担する。

- イ 受遺者が複数いるときは、遺贈の目的の価額の割合に応じて負担する。

- ウ 受贈者が複数存在し、かつ、その贈与が同時にされたものであるときも、贈与の目的の価額の割合に応じて負担する。

- エ 受贈者が複数いるとき(ウを除く)は、新しい贈与を受けた者から先に負担する。

(3)遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちに準備することができない場合には、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払いにつき期限の許与を求めることができます。

改正点②:遺留分の算定方法の見直し

遺留分及び遺留分侵害額については、以下の計算式により算定します。

遺留分

=(遺留分を算定するための財産の価額(※1)×(1 / 2(※2)×(遺留分権利者の法定相続分)

遺留分侵害額

=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益の額)-(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)(※1)

遺留分を算定するための財産の価額

=(相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内)+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内)-(被相続人の債務の額)(※2)直系尊属のみが相続人である場合は1/3

算定対象となる贈与については、以下のとおり、相続人に対する贈与で、特別受益に該当する贈与は、原則として被相続人の死亡前10年以内のものに限られることとなりました。

<算入対象となる贈与>

| 死亡前1年以内 | 死亡前1年超10年以内 | 死亡前10年超 | |

|---|---|---|---|

| 相続人以外の第三者に対する贈与 | 全て | 加害の認識があるもの | |

| 相続人に対する贈与 (改正前) | 全て | 特別受益に該当する贈与以外の贈与であって、加害の認識があるもの 特別受益に該当する贈与であって、特段の事情がないもの | |

| 相続人に対する贈与 (改正後) | 特別受益(婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けたもの)に該当する贈与 | 特別受益に該当する贈与であって、 加害の認識があるもの | |

改正点③:遺留分侵害額の算定における債務の取扱い

遺留分侵害額請求を受けた場合において、その受遺者又は受贈者が、遺留分権利者の相続債務を消滅させる行為を行った場合には、その消滅した債務の額について、遺留分権利者に対する意思表示を行うことで、遺留分侵害額債務のうち遺留分権利者の代わりに支払った相続債務分を消滅させることができるようになりました。

(1)遺留分侵害額の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者が承継する相続債務について免責的債務引受、弁済その他の債務を消滅させる行為をした時は、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示により、遺留分侵害額にかかる債務を消滅させることができます。

(2)(1)の場合には、(1)の行為によって遺留分権利者に対して取得した求償債権は、(1)の規律により消滅した遺留分侵害額にかかる債務の額の限度において消滅します。

弁護士法人 長瀬総合法律事務所の所属弁護士

平成30年改正「遺言による相続の対抗要件」(令和元年7月1日施行)

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

Point!

遺言により、法定相続分より多い額を相続した場合、登記などの対抗要件を備えないと、所有権について第三者に対抗できなくなりました。

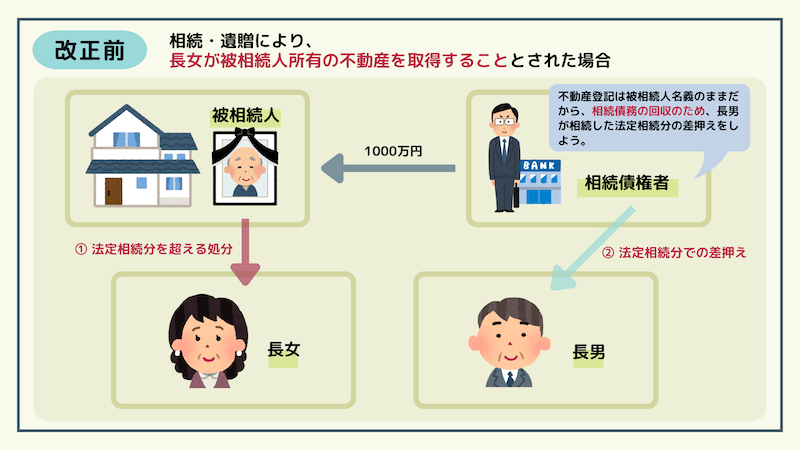

<改正前>

相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていました。

そのため、遺言の内容を知り得ない相続債権者等の利益を害することとなっていました。

| ①の処分の類型 | 遺産分割 | 遺贈 | 相続させる旨の遺言 ※相続させる旨の遺言による権利の承継は、登記なくして第三者に対抗することができる(判例)。 |

| ①と②の優劣 | 登記の先後 | 登記の先後 | 常に①が優先 |

上記の結論は、

- 遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益を害する。

- 登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれがある。

<改正後>

相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を具備しなければ、所有権について債務者・第三者に対抗することができないこととなりました(民法899条の2第1項)。

| ①の処分の類型 | 遺産分割 | 遺贈 | 相続させる旨の遺言 |

| ①と②の優劣 | 登記の先後 | 登記の先後 | 登記の先後 |

これにより、遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保するとともに、登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもなります。

弁護士法人 長瀬総合法律事務所の所属弁護士

平成30年改正「法務局における自筆証書遺言書保管制度の創設」(令和2年7月10日施行)

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

Point!

全国 300か所以上の法務局(本局・支局)で、自筆証書遺言を保管できるようになりました。遺言書保管所で保管された遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となります。

遺言について

遺言とは、自分が死亡したときに財産をどのように分配するか等について、自己の最終意思を明らかにするものです。遺言がある場合には、原則として、遺言者の意思に従った遺産の分配がされます。

また、遺言がないと相続人に対して財産が承継されることになりますが、遺言の中で、日頃からお世話になった方に一定の財産を与える旨(遺贈)を書いておけば、相続人以外の方に対しても財産を取得させることができます。

このように、遺言は、被相続人の最終意思を実現するものですが、これにより相続をめぐる紛争を事前に防止することができるというメリットもあります。また、家族の在り方が多様化する中で、遺言が果たす役割はますます重要になってきています。

我が国においては、遺言の作成率が諸外国に比べて低いといわれていますが、今回の改正により、自筆証書遺言の方式を緩和し、また、 法務局における保管制度を設けるなどされ、自筆証書遺言が使いやすくなりました。

遺言の方式

遺言の方式には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、軽易な方式の遺言であり、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく、いつでも自らの意思に従って作成することができ、手軽かつ自由度の高い制度です。今回の改正により、財産目録については自書しなくてもよくなり、 また、法務局における保管制度も創設され、自筆証書遺言が更に利用しやすくなりました。

公正証書遺言

公正証書遺言は、法律専門家である公証人の関与の下で、二人以上の証人が立ち会うなど厳格な方式に従って作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという信頼性の高い制度です。また、遺言者は、遺言の内容について公証人の助言を受けながら、 最善の遺言を作成することができます。また、遺言能力の確認なども行われます。

法務局における自筆証書遺言書保管制度

制度のメリット

ア 自筆証書遺言が法務局において適正に管理・保管される

遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。

また、遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)。

そのため、

- 遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。

- 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

イ 相続開始後、家庭裁判所における検認が不要となる

ウ 相続開始後、相続人等は法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられる

遺言書をデータでも管理しているため、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます(遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)。

エ 通知が届く

- 関係遺言書保管通知

相続人の一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けたりした場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知が届きます。

- 死亡時通知

遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象となった者(遺言者1名につき、一人のみ)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知が届きます。

法務省HP

自筆証書遺言書保管制度|10 通知

注意事項

- 自筆証書遺言を法務局で保管するためには、遺言者本人が法務局へ行く必要があります。そのため、遺言者が施設に入所している、病院に入院しているなどの場合には、法務局に行くことができないため、法務局での保管申請をすることはできません(このような場合には、公正証書遺言の作成を検討しましょう。)。

- 法務局では遺言の内容についての相談はできません。不明な点等がある場合は、弁護士などの専門家に相談いただくことをお勧めいたします。

- 本制度は、自筆証書遺言の客観的要件(日付、押印など)は確認してくれますが、遺言書の内容や遺言能力の有無(遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識する能力)については、確認してくれません。すなわち、本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

そのため、自筆証書遺言の保管制度を利用したい場合には、弁護士等などの専門家に相談をした上で、内容に問題がないか確認をすることをお勧めいたします。

遺言者の手続き

遺言者は、以下の手続きをすることができます。

ア 遺言書の保管の申請

遺言書保管所(法務局)へ自身で作成した自筆証書遺言に係る遺言書を預けることができます。

イ 遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求

預けた遺言書を見ることができます。

ウ 遺言書の保管の申請の撤回

預けた遺言書を返還してもらうことができます。

エ 変更の届出

遺言書を預けた時点以降に生じた自身の住所・氏名その他事項の変更を遺言書保管所(法務局)に届け出ることができます。

法務省HP

自筆証書遺言書保管制度|02 遺言者の手続

自筆証書遺言書保管制度|03 遺言書の様式等についての注意事項

自筆証書遺言書保管制度|09 手数料

相続人等の手続き

相続人等は主に以下の3つの手続きをすることができます。

ア 遺言書保管事実証明書の交付の請求

ご家族やお知り合い等が作成した遺言書で、自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認することができます。

イ 遺言書情報証明書の交付の請求

相続人等に関係する遺言書の内容の証明書を取得することができます。

ウ 遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求

相続人等に関係する遺言書を見ることができます。

法務省HP

自筆証書遺言書保管制度|04 相続人等の手続き

自筆証書遺言書保管制度|09 手数料

遺言書保管所の管轄

遺言書の保管の申請は、次の3つのいずれかを担当する遺言書保管所に行います。

- 遺言者の住所地

- 遺言者の本籍地

- 遺言者の所有する不動産の所在地

※ 上記のいずれかの遺言書保管所に、遺言書の保管の申請を行い遺言書が保管されると、遺言書原本は、その遺言書保管所に保管されているので、遺言書原本の閲覧や遺言書の保管の申請の撤回をする場合、必ずその遺言書保管所で行うこととなります。

※2通目以降、追加で遺言書の保管の申請をする場合も、同じ遺言書保管所に対して申請しなければなりません。

法務省HP

07 管轄/遺言書保管所一覧|全国の遺言書保管所の一覧及びその管轄

施行日

本制度は、令和2年7月10日から施行されましたが、それ以前に作成された遺言書も、所定の様式を満たしていれば、保管することができます。なお、平成31年1月12日以前に作成された遺言書の財産目録は、自書で作成されている必要があります。

法務省HP

自筆証書遺言書保管制度|よくあるご質問

弁護士法人 長瀬総合法律事務所の所属弁護士

平成30年改正「自筆証書遺言の方式緩和」(平成31年1月13日施行)

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

Point!

自筆証書遺言に関し、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。

※ もっとも、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

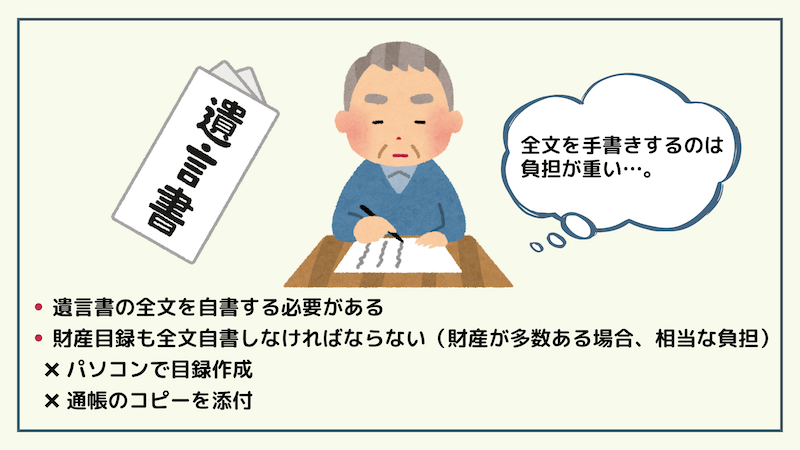

<改正前>

自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がありました。

<改正後>

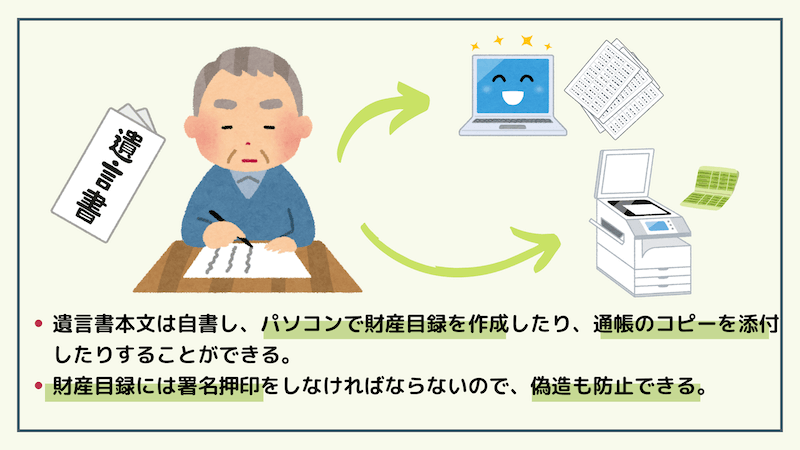

自書によらない財産目録を添付することができます。

民法968条1項は、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書して、これに印を押さなければならないものと定めています。

遺言書には、しばしば、「○○をAに遺贈する。」とか「△△をBに相続させる。」といった記載がなされます。遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合には、例えば、本文に「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」などと記載して、別紙として財産目録1及び2を添付するのが簡便です。このように、遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等には、財産目録が作成されることがあります。

もっとも、多数の財産がある場合の財産目録までも全文自書することは、遺言者にとって相当な負担となります。

今回の改正によって968条2項が新設され、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に財産目録を添付するときは、その財産目録については自書しなくてもよいことになりました。なお、自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

法務省HP

自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例(PDF形式)

なお、自筆証書遺言の方式の緩和は、平成31年1月13日に施行されました。同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。

同日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成していても、その遺言は無効となりますので注意してください。

Q&A

Q.

今回の改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されたとのことですが、遺言書全文をパソコンで作成してもいいのですか?

A.

遺言書の全文をパソコンで作成することはできません。

今回の改正では、自筆証書遺言に添付する財産目録については手書きでなくてもよいこととなりましたが、遺言書の本文については、これまでどおり手書きで作成する必要があります。

Q.

財産目録の形式に決まりはありますか?

A.

目録の形式については、署名押印のほかには特段の定めはありません。

したがって、書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます。

また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても、財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので、注意してください。

Q.

財産目録への署名押印はどのようにしたらよいのですか?

A.

民法968条2項は、遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。つまり、自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には、その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが、自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。

押印について特別な定めはありませんので、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。

Q.

財産目録の添付の方法について決まりはありますか?

A.

自筆証書に財産目録を添付する方法について、特別な定めはありません。したがって、本文と財産目録とをステープラー等でとじたり、契印したりすることは必要ではありませんが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられます。

なお、今回の改正は、自筆証書に財産目録を 「添付」する場合に関するものですので、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があり、本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできませんので注意してください。

Q.

自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合はどのようにしたらよいのですか?

A.

自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても、自書による部分の訂正と同様に、遺言者が、変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないこととされています。

弁護士法人 長瀬総合法律事務所の所属弁護士

平成30年改正「遺産分割前に遺産が処分された場合の遺産の範囲」(令和元年7月1日施行)

【執筆】弁護士 母壁 明日香(茨城県弁護士会所属)

Point!

相続開始後、遺産分割前に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設け、一定の要件のもと、処分された遺産を遺産分割の対象とすることができるようになりました。

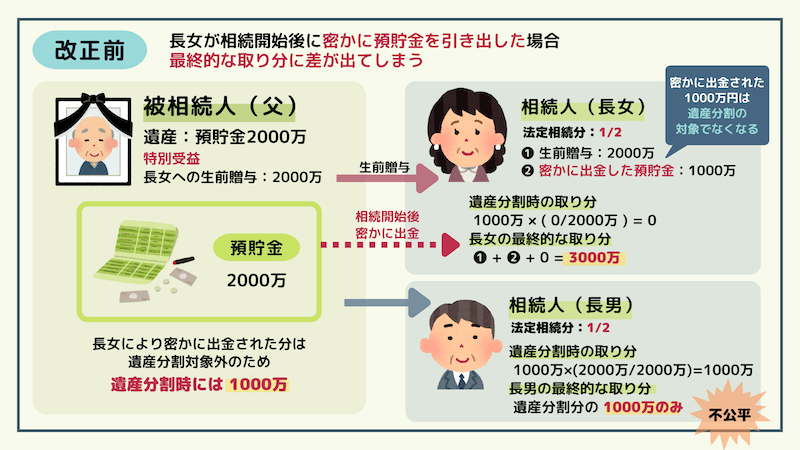

<改正前>

特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、不公平な結果が生じていた。

(長女による出金がなかった場合)

- 長女:(2000万 + 2000万)× 1 / 2 – 2000万 = 0円

- 長男:(2000万 + 2000万)× 1 / 2 = 2000万円

→最終的に

- 長女:0 + 2000万 = 2000万円

- 長男:2000万円

を取得する。

(出金がされた場合の処理)

遺産分割時の遺産は1000万円のみ

- 長女:1000万 × (0 / 2000万)= 0円

- 長男:1000万 × (2000万 / 2000万)= 1000万円

→最終的に

- 長女:2000万 + 1000万 + 0万 = 3000万円

- 長男:1000万円

を取得する。

(民事訴訟における救済の可能性)民事訴訟でも十分救済されない?

民事訴訟においては具体的相続分を前提とした不法行為・不当利得による請求は困難。仮に成立するとしても、法定相続分の範囲内(上記ケースだと500万円分)にとどまる。

→最終的に 長女 3000万-500万=2500万円 長男 1000万+500万=1500万円 を取得する。

依然として不当な出金をした長女の利得額が大きくなる。

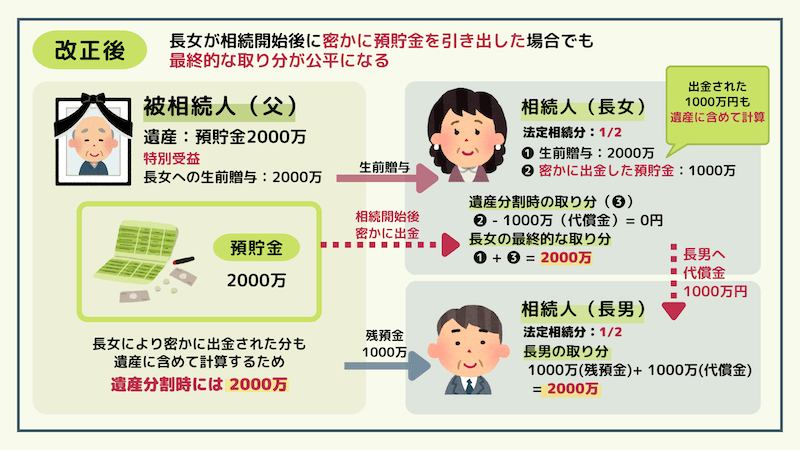

<改正後>

906条の2により、処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人(長男)の同意があれば、処分者(長女)の同意を得ることなく、処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不当な出金がなかった場合と同じ結果が実現できるようになった。

長女の取得分:0円(本来の取り分)= 1000万円(出金額)- 1000万円(代償金)

長男の取得分:2000万円(本来の取り分)= 1000万円(残預金)+1000万円(代償金)

(遺産分割審判の例)

「 長女に払い戻した預金1000万円を取得させる。長男に残預金1000万円を取得させる。長女は、長男に代償金1000万円を支払え」

→ 長女及び長男は、最終的な取得額が各2000万円となり、 公平な遺産分割を実現することができる。

改正前では、相続発生後、遺産分割時までに遺産が費消された場合の扱いについては、特段明文上の規定がなかった一方、相続実務においては、「遺産分割時に存在する遺産を分割する」という考え方が一般的でした。

そのため、共同相続人のうち一人又は数人が遺産を費消したとしても、その点を考慮せずに遺産分割することになり不公平であるという批判がありました。

また、改正法では、各共同相続人に対して預貯金の払戻しを認める制度を設けているところ、同制度に基づく適法な払戻しであれば、その後の遺産分割において調整が図られるのに対して、違法な払戻しであればその後の遺産分割において調整が図られないという問題もありました。

そこで、これらの点を考慮すべく、以下のような規定が設けられました。

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲) 第九百六条の二

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

判例(最判昭和54年2月22日裁判集民126号129頁)によれば、共同相続人の全員が遺産分割時に存在しない財産について、遺産分割の対象に含める旨合意した場合には、遺産分割の対象となるとされていたところ、906条の2第1項で上記判例が明文化されました。

また、906条の2第2項では、共同相続人の一人が遺産分割前に遺産を処分した場合には、当該共同相続人の同意は不要としており、これにより、改正前より遺産分割の調整が容易になりました。

906条の2は、令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。

なお、906条の2は、相続開始後、遺産分割前に預貯金が無断で引き出された場合に適用され、被相続人の生前に引き出された場合には適用されません。

生前の預貯金の使い込みのケースについては、こちらをご参照ください。

相続問題サイト

遺産の使い込みのケースにおける3つのポイント

弁護士法人 長瀬総合法律事務所の所属弁護士